最近上海民办学校摇号落下帷幕,热门学校依然为升学家庭的首选。作为民办教育的重要组成部分,民办国际化学校与外籍、公办国际部学校共同丰富了上海择校家庭的选择空间。

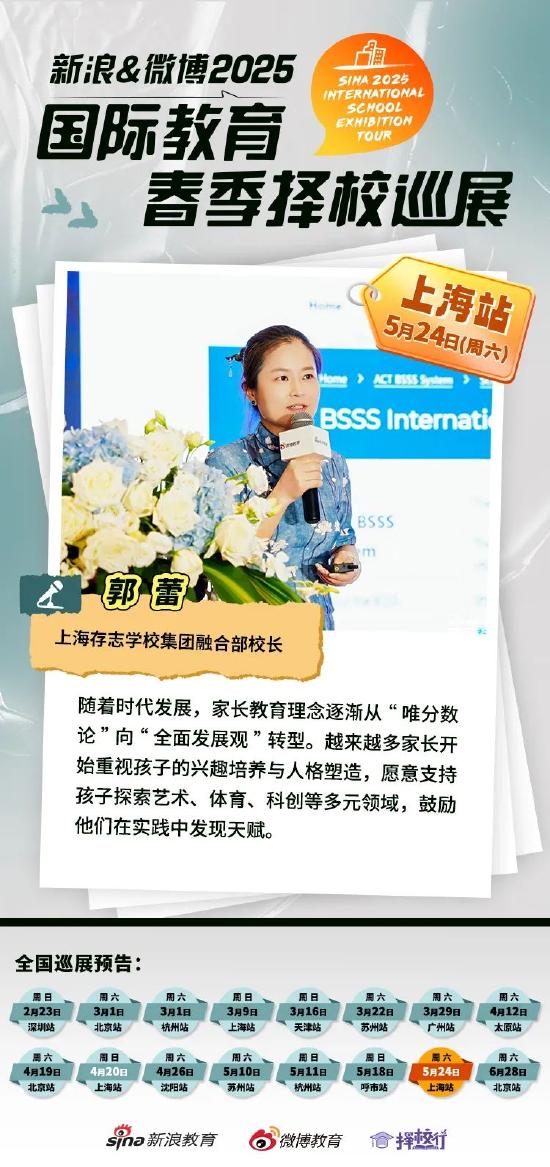

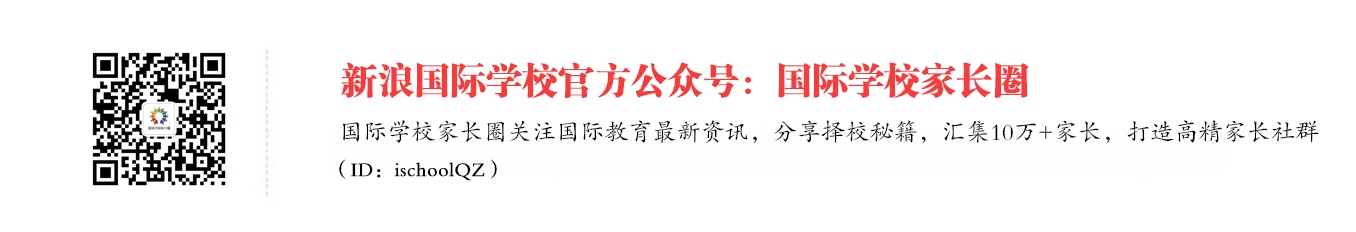

5月24日,由新浪教育、微博教育、择校行联合主办的“新浪&微博2025国际教育春季择校巡展”,在上海举办了春展的第三场活动。在各学段的关键升学节点上,上海家庭的择校需求更加旺盛,本场活动吸引了千余组家庭到场了解教育规划和升学择校策略,众多升学择校专家、校长分享了教育的多种可能性。

《礼记·大学》有云:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。" 这一传承千年的教育哲思,在当代教育多元化发展的语境中呈现出新的时代内涵。当家长群体为子女教育遍研 AP、A-Level、OSSD 等国际课程体系,当教育观念从 "有学上" 的生存需求历经 "教师主导" 的传统模式,最终转向对 "让孩子爱上学习" 的本真追寻,教育的价值坐标正经历着深刻重构。上海存志学校集团融合部与澳大利亚堪培拉教育局合作的国际化课程体系,正是在这一背景下,对 "培养什么样的人、如何培养人" 这一根本命题的系统性回应,其以官方授权的课程体系、过程性评价的创新模式、温暖教育的人文关怀,构建起面向未来的人才培养新范式。本场展会上海存志学校集团融合部校长郭蕾女士,以 “大学之道,殊途同归” 为主题,分享了她对国际教育的深刻洞察与实践经验。

《礼记·大学》有云:"大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。" 这一传承千年的教育哲思,在当代教育多元化发展的语境中呈现出新的时代内涵。当家长群体为子女教育遍研 AP、A-Level、OSSD 等国际课程体系,当教育观念从 "有学上" 的生存需求历经 "教师主导" 的传统模式,最终转向对 "让孩子爱上学习" 的本真追寻,教育的价值坐标正经历着深刻重构。上海存志学校集团融合部与澳大利亚堪培拉教育局合作的国际化课程体系,正是在这一背景下,对 "培养什么样的人、如何培养人" 这一根本命题的系统性回应,其以官方授权的课程体系、过程性评价的创新模式、温暖教育的人文关怀,构建起面向未来的人才培养新范式。

教育理念的时代嬗变与现实叩问

当代教育正处于前所未有的转型期。上一辈人所处的时代,家庭往往需要在子女中抉择唯一的受教育者,"有学上" 是教育的核心诉求;到了改革开放后的一代,"孩子交给老师,任凭管教" 的嘱托反映出教师中心主义的教育生态;而当下的教育语境中,家长对子女的期待已演变为 "考名校、谋优职" 的标准化路径,却随之衍生出严峻的现实困境 —— 调研数据显示,我国青少年在初中至大学阶段的抑郁焦虑情绪发生率高达 40%,每 10 个孩子中就有 4 个承受着心理困扰。这种 "内卷化" 的教育生态,迫使教育者重新思考:当人工智能已能在 2-3 分钟内完成高考试卷并取得 138 分以上的成绩,当标准化知识存储与运算能力不再是人类独特优势时,教育的本质究竟为何?

存志学校集团融合部校长郭蕾在二十余年的教育实践中观察到,当代教育的核心矛盾已从 "教育资源匮乏" 转变为 "教育价值错位"。体制内教育的应试惯性与国际课程的形式化倾向,都未能真正解决 "培养终身学习者" 的根本问题。而堪培拉教育局授权的海外高中课程体系,其价值恰恰在于打破了 "唯分数论" 的桎梏 —— 该课程体系依托澳大利亚首都地区政府的官方背书,在堪培拉教育部 BSSS 官网上,上海存志高级中学作为其海外学校清单中的首个认证机构,其课程大纲、教学内容及学籍管理均受官方监管,这种权威性从源头上保障了教育质量的可靠性。

国际化课程体系的结构性创新

该课程体系的突破性首先体现在评价机制的革新。区别于传统教育的终结性考试模式,其采用全程过程性评价,学生成绩由 3-5 场依据教学大纲设计的阶段性考核构成,考试形式涵盖口语演讲、小组合作项目、海报设计、实验报告、学术论文等多元形态。以 12 年级语文考试为例,学生需在研读朱永新《未来学校》的基础上,通过与 AI 对话生成未来校园设计方案,并阐述教育空间与课程架构的创新理念。这种将深度学习与实践探究相结合的考核方式,使学习由被动接受转化为主动创造,极大激发了学生的认知兴趣。

在计分规则上,课程体系展现出对个体差异的充分尊重:每门学科选取学生最优 80% 的成绩计入总分,5 门专业课中自动剔除最低分,以 3 门最高分与第 4 门课 60% 的成绩加权计算最终 ATAR(澳大利亚高等教育入学排名)。这一机制既避免了 "一考定乾坤" 的偶然性,又为学生提供了扬长避短的发展空间。值得注意的是,ATAR 分数并非绝对分值,而是基于当届学生的排名百分比 ——90 分代表成绩位列前 10%,70 分代表前 30%。这种相对评价体系使得全球高校录取标准具有可参照性:墨尔本大学农业专业要求 ATAR70(前 30%),商科要求 92(前 8%);牛津大学要求 99(前 1%);新加坡国立大学与香港大学均要求 90(前 10%),学生可凭借该成绩直接申请世界各国高校,实现了教育评价体系的国际接轨。

语言学习体系的设计更凸显了课程的实用性。作为澳大利亚高中学籍持有者,学生需修读 EAL(英语作为附加语言)文学课程,该课程的学术要求已涵盖雅思、托福等语言考试标准,学生无需额外花费时间与费用备考,从而将周末时间真正用于发展个人兴趣。这种 "一站式" 的语言能力培养,有效减轻了学生的学业负担,数据显示,就读该课程的学生平均每周可获得 10-15 小时的自主发展时间,用于乐器练习、科学探究等个性化学习。

温暖教育理念下的育人实践图景

存志学校集团 "赋能未来,让每个生命出彩" 的办学理念,在融合部课程中体现为对 "教育公平" 的具象化实践。区别于将优质资源集中于头部学生的传统模式,该课程体系坚持 "每个孩子都值得适合的教育" 的原则,构建起独具特色的 "温暖教育" 生态。教师团队以教育情怀为首要标准,外教会主动在非晚自习时间安排一对一学业指导,中方教师则保持办公室随时开放的沟通机制。校长郭蕾提到,常有学生主动走进办公室倾诉 "最近不开心",而 "聊个 5 块钱" 的轻松回应,往往能打开孩子的心扉,这种亦师亦友的关系模式,使教育真正成为心灵与心灵的对话。

实践性学习体系的构建进一步丰富了温暖教育的内涵。课程每月组织一次校外课堂,带领学生走进音乐厅、实体工厂、人工智能实验室等真实场景;每学期设置一周 "行走课堂",学生曾赴青海参与生态植树与垃圾清理,或前往斯里兰卡开展义工教学 —— 在斯里兰卡项目中,学生需自主设计英语、科学等课程并为当地儿童授课,这种 "费曼学习法" 的实践应用,让学生在教授他人的过程中实现对知识的深度掌握。教育心理学研究表明,这种实践型学习方式的知识留存率可达 90%,远高于传统讲授式教学的 5%。

家长反馈印证了教育模式的有效性。许多家长在孩子入学数周后主动分享变化:"孩子眼里重新有了光"、"会主动催促上学" 成为高频评价。在学校开放日上,更有学生自愿担任课程代言人,用亲身经历讲述学习体验。这种从 "被动接受" 到 "主动认同" 的转变,恰是温暖教育理念的最佳注脚 —— 当教育不再是冰冷的分数竞争,而是唤醒内驱力的生命对话时,"肩上有责、眼里有光、行中有善、心中有爱" 的育人目标便有了落地的根基。

面向未来的教育价值重构

在青少年心理健康问题日益凸显的当下,存志融合部的教育实践揭示了一个重要规律:真正的教育应当是帮助每个生命找到独特成长路径的过程。课程体系的官方权威性、评价机制的科学性、教育过程的人文性,共同构成了应对未来挑战的教育新范式。当 AI 技术不断刷新人类对知识掌握的认知边界时,该课程体系将教育的重心回归到 "人" 的发展 —— 不是培养刷题机器,而是塑造具有终身学习能力、社会责任感与创新思维的完整个体。

数据显示,该课程体系的毕业生中,85% 进入世界排名前 100 的高校,更重要的是,92% 的学生表示 "找到了自己真正热爱的领域"。这种学业成就与生命成长的双重收获,印证了 "殊途同归" 的教育智慧 —— 无论选择何种课程路径,教育的终极目标都应是让每个生命绽放独特光彩。在教育多元化发展的今天,存志融合部的探索为我们提供了重要启示:当教育理念从 "选拔" 转向 "赋能",当评价标准从 "统一" 走向 "多元","大学之道" 便不再是抽象的哲学命题,而成为可触摸、可感知的成长旅程。

选择学校,本质上是选择一种人生范式。在教育焦虑普遍存在的当下,存志学校集团融合部以其系统性的创新实践,为家长和学生提供了另一种可能 —— 在这里,教育不是将孩子推向竞争的悬崖,而是为每个生命搭建适合生长的阶梯;不是用统一的标尺衡量差异的个体,而是以温暖的光照亮独特的成长轨迹。这种对教育本真的回归,或许正是当代教育最珍贵的 "殊途同归"。

#微博开学季#

#微博开学季# #你好老师#

#你好老师# #决战考研#

#决战考研# 新浪&微博国际教育择校展

新浪&微博国际教育择校展 美国大学激情迎新演讲

美国大学激情迎新演讲 十分钟趣味世界历史

十分钟趣味世界历史 60秒动画读懂经济学

60秒动画读懂经济学 意大利美食烹饪入门

意大利美食烹饪入门 2021教育盛典圆满落幕

2021教育盛典圆满落幕 2021国际学校冬季择校展

2021国际学校冬季择校展 2021年高考报道:高考你最牛!

2021年高考报道:高考你最牛! 2019中国教师盛典

2019中国教师盛典 新浪教育#高考公开课#开讲了

新浪教育#高考公开课#开讲了 宅家战疫 直播好课不能停

宅家战疫 直播好课不能停 流行疾病如何改变人类社会

流行疾病如何改变人类社会 2020北京幼升小入学指导全攻略

2020北京幼升小入学指导全攻略 2023新浪&微博《高校驾到》专题

2023新浪&微博《高校驾到》专题 教育部公布第二轮“双一流”建设名单

教育部公布第二轮“双一流”建设名单 两会谈教育

两会谈教育